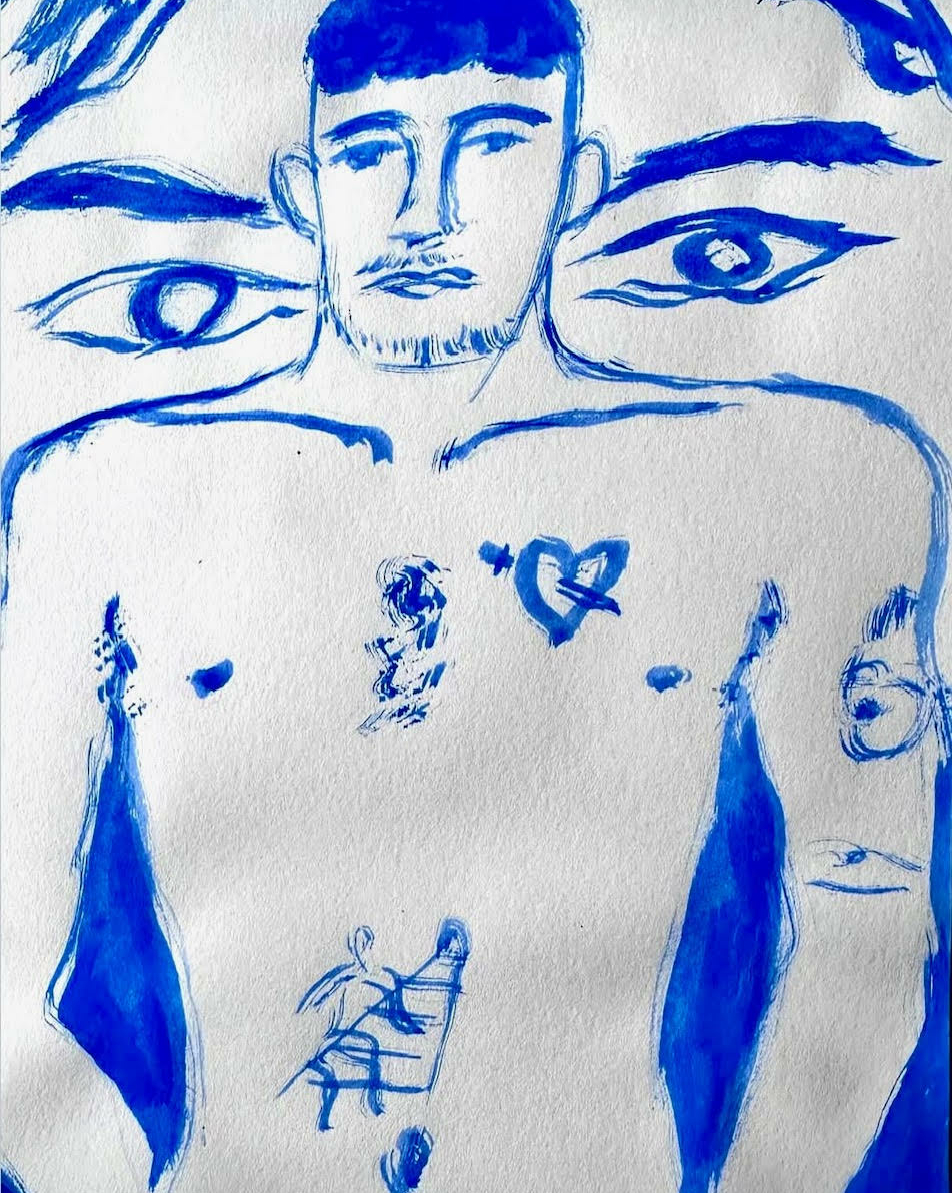

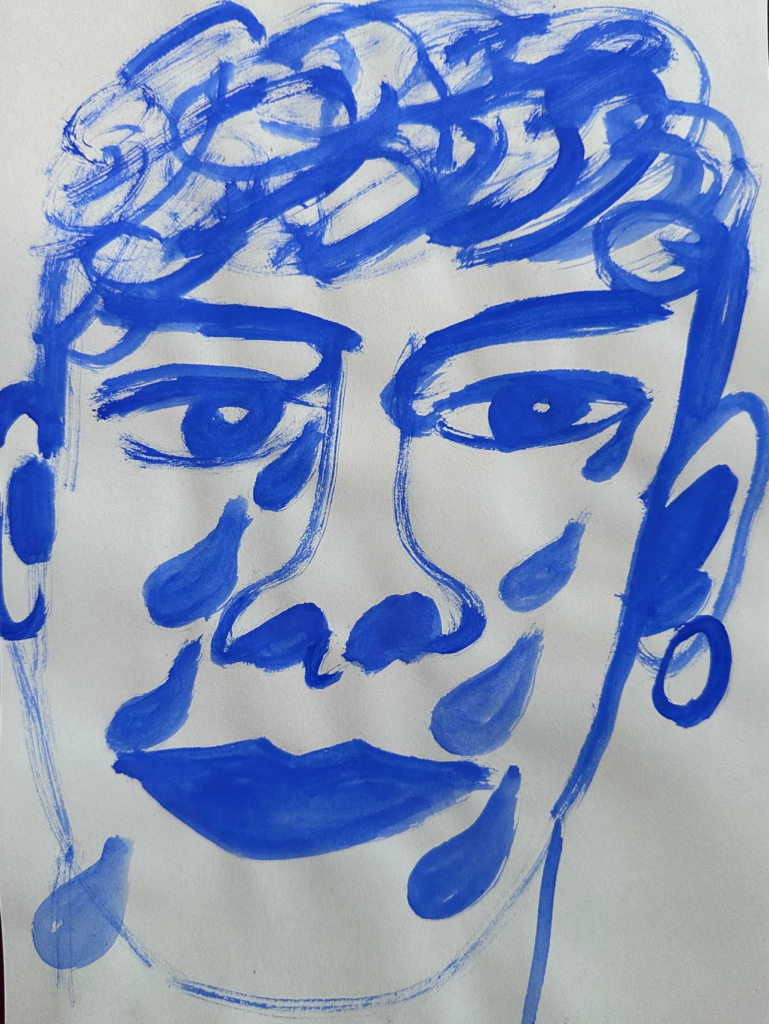

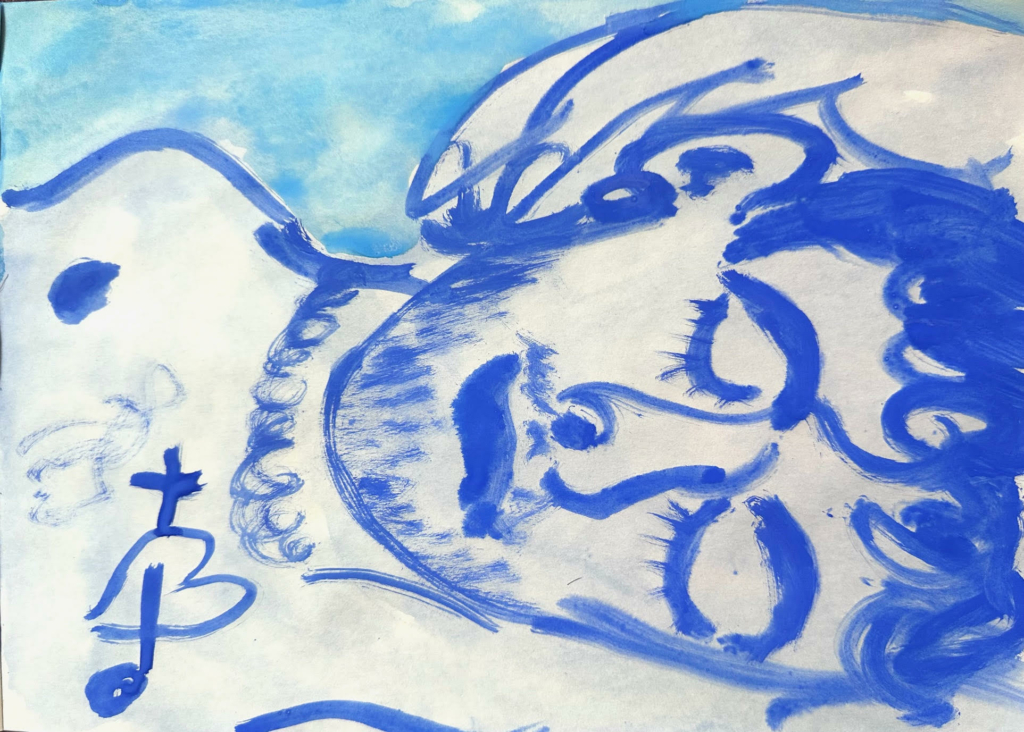

Scorrere l’Instagram di Kimz Kimz è come sfogliare un diario visivo intimo e sfuggente: immagini che oscillano tra crudezza e delicatezza, corpi che si disfano e si ricompongono, sospesi in un’estetica che tiene insieme innocenza ed erotismo nello stesso respiro.

Kimz Kimz ha scelto l’anonimato, ma la sua voce emerge nelle sua arte con forza, come fenditure, crepe e strappi che diventano linguaggio. Ha trasformato il vuoto in casa e il colore in confessione, facendo della vulnerabilità non un difetto ma un gesto radicale. La sua pittura — tra cieli mutevoli, pugnalate improvvise e un blu che vibra di sogno e memoria — è un atto di disobbedienza poetica silenziosa.

Nulla nei suoi lavori è statico o definitivo: tutto è poroso, instabile, sempre in dialogo con il desiderio e con lo sguardo di chi osserva. Più che un racconto, l’opera di Kimz Kimz è un invito a restare sospesi, ad abitare le stratificazioni e i bagliori, ad accogliere il silenzio che grida e l’intimità che non si spiega, ma si vive.

Quando hai capito che l’arte non sarebbe stata solo un linguaggio, ma la tua casa?

Quando le parole mi sembravano insufficienti, ho trovato rifugio nelle immagini. L’arte è diventata lo spazio in cui finalmente il silenzio poteva parlare.

Quali rituali privati ti accompagnano prima di iniziare a creare?

Lavoro sul pavimento. Di solito in sottofondo c’è un documentario — ultimamente mi sono immerso nell’architettura palladiana. Ho visitato Villa Barbaro a Maser, che è stata divina.

In che modo la tua esperienza queer ha trasformato il tuo modo di vedere il mondo e di rappresentare i corpi?

L’essere queer mi ha insegnato che i corpi non sono mai fissi — sono porosi, stratificati, in costante negoziazione con il mondo. Questa fluidità dissolve i confini ed è diventata centrale nel mio modo di rappresentare presenza, intimità e desiderio.

La vulnerabilità attraversa la tua opera: per te è più una forza o una fragilità?

Entrambe. La vulnerabilità è la crepa attraverso cui entra la luce, ma anche il punto tenero che ci rende umani. La forza — e la performance della forza — spesso maschera la fragilità.

Quali frammenti della tua quotidianità senti di aver tradotto direttamente nel tuo lavoro?

Il cielo che cambia. Guardo sempre in alto.

C’è un ricordo d’infanzia che ancora oggi risuona nella tua pratica?

Alle elementari sono stato bullizzato per mesi da un ragazzo molto più grande. Un giorno ne ho avuto abbastanza e gli ho trafitto la mano con una matita. Non mi ha più tormentato. Nell’arte spesso faccio lo stesso: pugnalo un’immagine rapidamente, con decisione, e non mi volto indietro.

In una scena artistica che spesso corre verso velocità e visibilità, come coltivi silenzio e intimità?

Attraverso stratificazioni e sfocature, lascio che le immagini esistano su più livelli. Possono apparire crude o esplicite a prima vista, poi dissolversi in un sogno. Voglio che restino.

Quali artisti – o anche figure al di fuori del mondo dell’arte – hanno plasmato la tua immaginazione?

Richard Diebenkorn, per la luminosità dei suoi colori. David Park, Yannis Tsarouchis, Jean Cocteau sono fonti di ispirazione. Possiedo un disegno di John Milton che continua a generare idee.

I film con Takeshi Kaneshiro, c’è qualcosa di innocente e insopportabilmente sexy in lui. Di recente mi ha colpito molto la mostra di Louis Fratino a Prato: esplicita eppure tenera. Per anni sono stato ossessionato da Frank Auerbach, la sua dedizione instancabile e il modo mellifluo in cui parla.

Anche la quiete di Giorgio Morandi. La tonalità dei suoi dipinti evoca i colori degli affreschi di Tiepolo, ma in scala molto più piccola e tuttavia piena di grandezza. Nel mondo di Instagram, gli artisti Wilfrid Wood e Giovanni Wetzl hanno influenzato e incoraggiato il mio lavoro.

Il blu ricorre spesso nel tuo lavoro: per te è un codice, un’emozione o un atto politico?

Il blu è sia il colore del cielo che del mare. Annegare in esso sembrerebbe pacifico; esservi sparati dentro con un razzo, violento.

È un colore di contraddizioni — desiderio, scomparsa, trascendenza. I blu nei dipinti di Piero della Francesca sono così pacifici, così divini.

Ho avuto la fortuna di vedere la Resurrezione a Sansepolcro e gli affreschi di Arezzo. A Londra abbiamo il Battesimo, a cui torno ancora e ancora.

In che modo il pubblico influenza o riscrive il significato del tuo lavoro?

Lo lascio fare. Non sono sicuro che la mia opera abbia significati fissi. Una volta che lascia me, appartiene a loro.

Ti senti più vicino a chi si accosta al tuo lavoro con empatia o a chi ne resta turbato?

Entrambi. L’empatia somiglia a un riconoscimento, ma il disagio segnala un cambiamento. Le mail di odio, quando arrivano, mi fanno quasi ridere.

Qual è stata l’opera più difficile che hai creato, e perché?

Non ho mai realizzato un autoritratto. Ci ho provato una volta, ma non ci sono riuscito.

Quanto del tuo lavoro nasce dall’istinto e quanto dalla disciplina?

Quasi tutto dall’istinto. Lavoro velocemente, pugnalo l’immagine, la lascio asciugare. L’unica disciplina è che lo faccio ogni giorno, anche mentre guardo la TV o qualcosa su Internet.

Se dovessi descrivere la tua pratica in una sola parola, quale sarebbe?

Blu.

Cosa sogni per il futuro dell’arte queer nei prossimi dieci anni?

In quest’epoca di omologazione indotta dagli algoritmi, spero in voci più uniche.