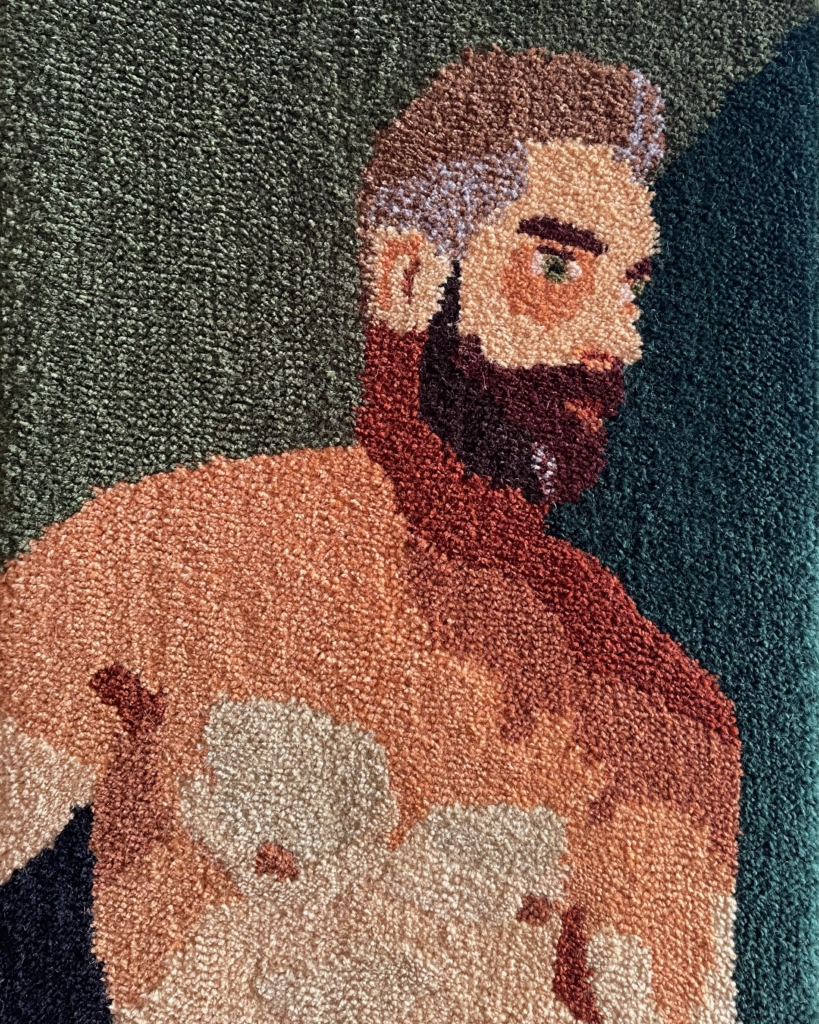

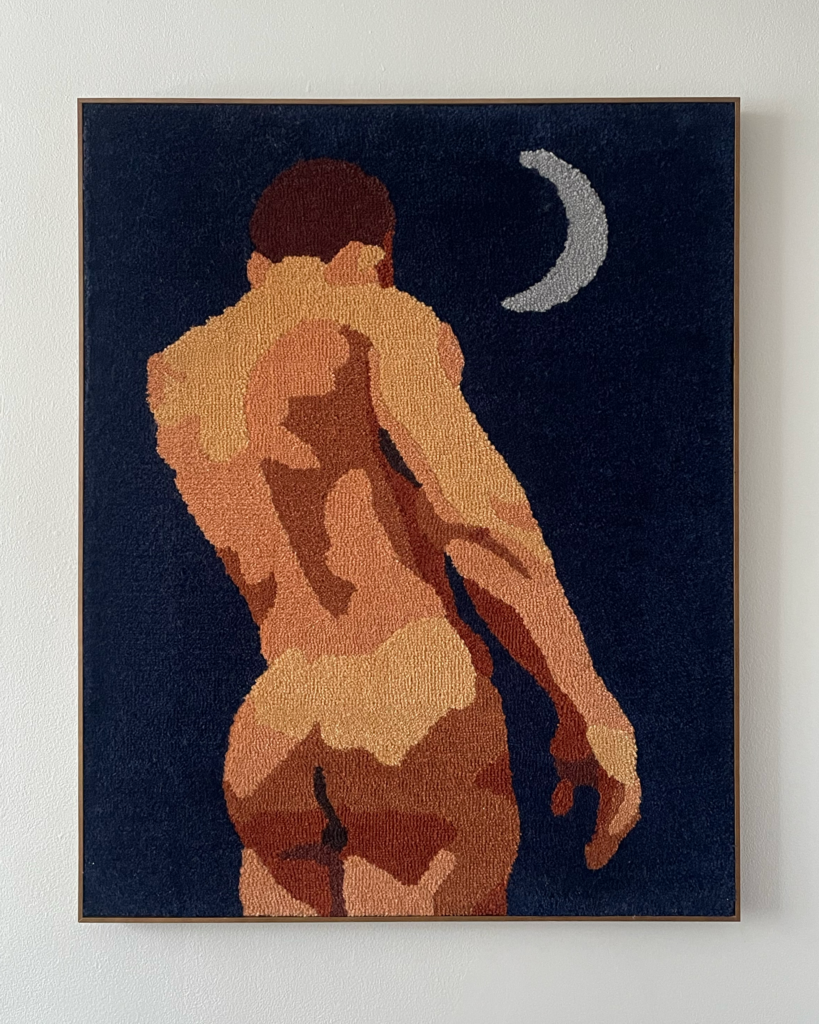

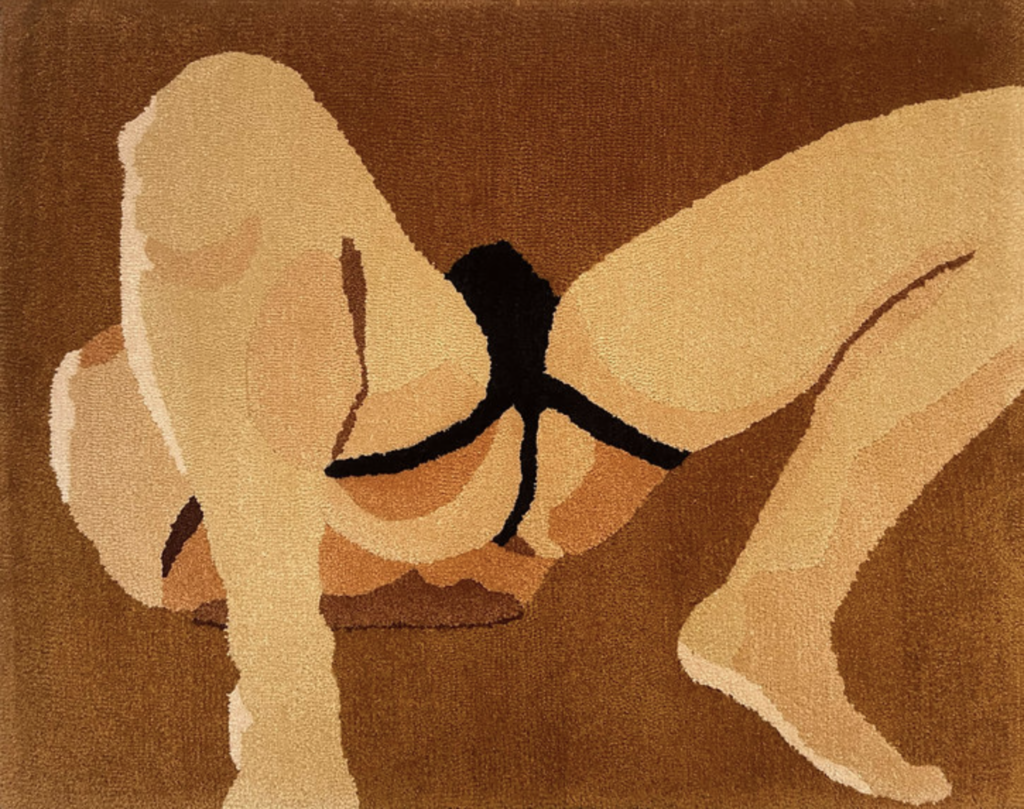

Le mani di Renan Estivan scorrono veloci con la tufting gun, ma quello che produce non è semplice artigianato: sono corpi maschili sensuali, intrecciati in lana, morbidi da accarezzare e impossibili da ignorare.

Tra selfie erotici trasformati in tessuto e gonne di 50 chili che sfilano sulle passerelle, Renan porta il sesso e l’intimità dentro un medium che di solito associamo ai salotti borghesi.

Qui ci racconta come un gesto antico come il ricamo, imparato dalla madre, possa diventare queer, carnale e spudoratamente contemporaneo.

Renan Estiva cresciuto tra il ricamo materno e i disegni anatomici del nonno, ha trasformato quell’eredità familiare in un linguaggio sensuale che scuote lo sguardo contemporaneo.

Le opere di Renan raccontano corpi maschili desideranti, morbidi eppure inaccessibili, che chiedono di essere toccati, accarezzati, consumati con gli occhi e con le mani.

In questa intervista Renan ci parla di come la pandemia lo abbia spinto verso l’arazzo, del peso emotivo della memoria, delle collaborazioni con la moda e del sogno di trasformare le gallerie in stanze immersive di piacere tessuto.

Sei partito come designer e ti sei avvicinato all’arazzo durante la pandemia. Come hai vissuto emotivamente quel passaggio, in un momento così sospeso nel tempo?

La pandemia è stata un periodo di grande instabilità emotiva, ma anche un momento in cui avevo molto tempo libero. È allora che ho iniziato a creare i miei arazzi come un modo per attraversare quell’incertezza. Il cambiamento di carriera è avvenuto quando ho capito che esisteva la possibilità di lavorare con l’arte in maniera sostenibile, ma questo percorso è stato piuttosto complesso.

Viviamo in una società instabile per gli artisti indipendenti, e sul piano economico è sempre difficile sopravvivere solo grazie alla propria creazione.

Per molto tempo ho usato la professione di designer come una sorta di sostegno, che mi permetteva di mantenere un’attività lavorativa mentre costruivo un ambiente che potesse consentire alla mia arte di sostenersi. Ci sono volute molte sedute di analisi per acquisire la sicurezza necessaria ad alzarmi ogni giorno e credere che la mia arte fosse preziosa e sufficiente per darmi un posto nel mondo.

La tufting gun è diventata uno strumento chiave nel tuo processo creativo. In che modo questa tecnica ha trasformato il tuo rapporto con il materiale e con il gesto manuale?

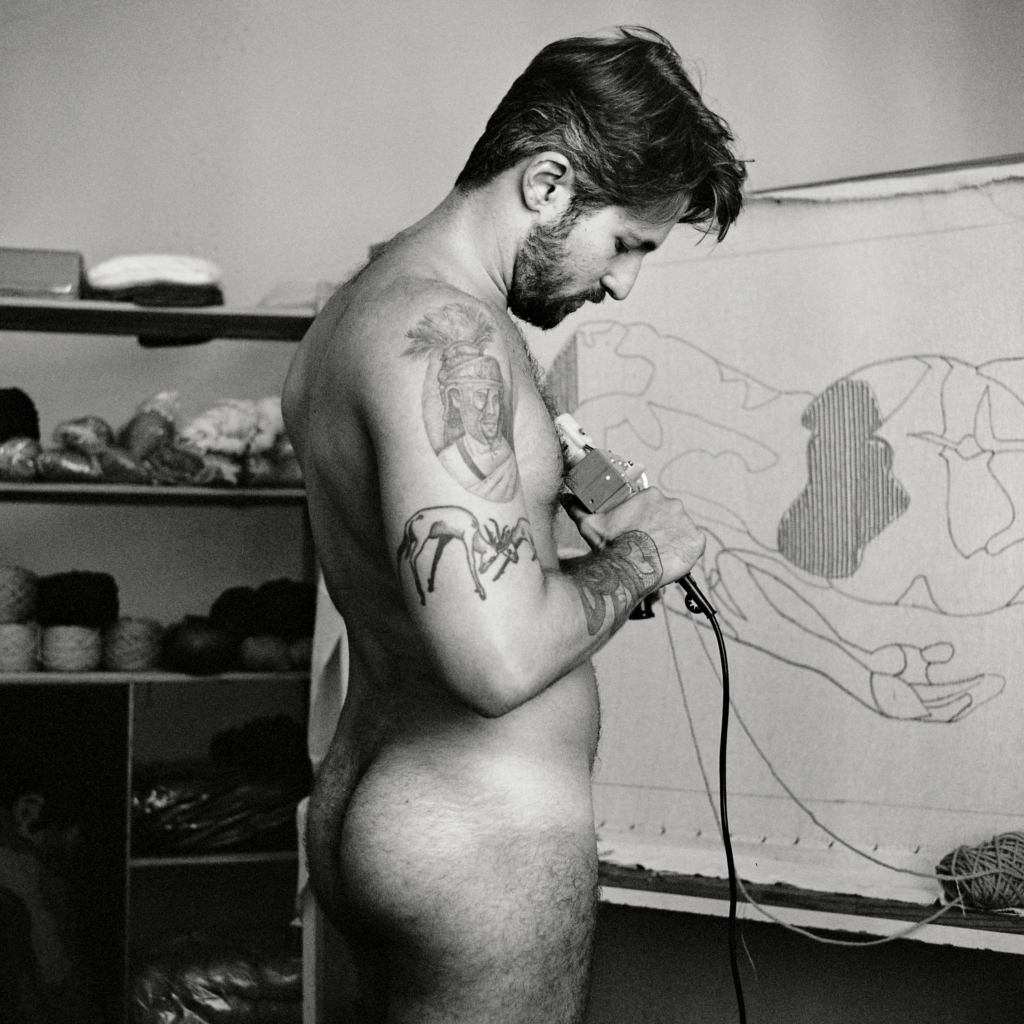

La tufting gun ha cambiato radicalmente il mio rapporto con il lavoro perché è una macchina, e usarla mi mette nel ritmo della macchina. Diversamente dal filo e dall’ago, che sono strumenti manuali e contemplativi, la tufting gun è un dispositivo semi-industriale, veloce e d’impatto, che mi fa sentire accelerato nei giorni di produzione. Allo stesso tempo, mi permette di produrre più rapidamente, favorendo i miei esperimenti tessili.

Devo ammettere che questa macchina introduce anche una dimensione performativa che non ho mai trovato con ago e filo.

C’è qualcosa nell’atto di usare una macchina semi-industriale che dialoga direttamente con la mia poetica dell’oggettivazione e, perché no, con l’idea di strumentalizzare il corpo maschile.

È stato interessante rendermi conto che, attraverso questo gesto ripetitivo, diventavo una sorta di manovale. Mi piace pensare all’artista come a un lavoratore manuale; inserire il mio corpo nel processo è il modo più diretto di collocare me stesso in ciò che creo.

La tua biografia rivela forti influenze familiari — un nonno che disegnava, una madre che ricamava. Come hai fatto dialogare queste abilità tradizionali con una sensibilità queer contemporanea?

Credo che il principale punto di convergenza tra l’eredità artistica della mia famiglia e la mia sensibilità queer sia l’immaginare come i miei antenati mi percepiscano attraverso il mio lavoro.

Finché mio nonno è stato in vita, rimaneva colpito dal mio entusiasmo e dalla mia naturalezza nel disegnare corpi maschili, così come dal mio interesse per i disegni anatomici. Ho trovato quello scontro molto stimolante.

Con mia madre, che era la ricamatrice che mi ha insegnato l’arte dell’arazzo, la prospettiva era completamente diversa. Tutto ciò che creavo prima della sua morte, anche se esplicitamente sessuale, era sempre visto da lei come bello e unico. Mi ha sempre incoraggiato ed era orgogliosa dell’artista che suo figlio stava diventando. Porto con me il ricordo di queste due lezioni distinte — l’orgoglio e lo scontro — e credo siano strumenti essenziali per affermarmi come l’artista queer che sono.

Le tue opere esplorano i “contrasti delle culture sessuali” e la performance del genere nel corpo maschile. Cosa cerchi di evocare, sovvertire o rivelare attraverso queste immagini tessili?

Ciò che cerco di evocare nei miei pezzi è la rappresentazione del corpo maschile come tangibilità del desiderio, creando immagini che invitano al tatto, quasi a una oggettivazione imminente del corpo omosessuale.

Questo approccio nasce dal desiderio di sovvertire la cultura dell’inaccessibilità che stiamo costruendo attorno alle nostre stesse immagini. Questi corpi, sempre più idealizzati e irraggiungibili, circolano come ideali lontani.

Credo che ciò che manca alla nostra comunità non sia solo una rappresentazione veritiera, ma anche la tattilità. Mi piace pensare ai miei arazzi, e ai personaggi che vi abitano, come a calamite che attirano mani curiose — inviti al contatto che solo la complessità della tessitura può trasmettere.

Quando progetti un nuovo pezzo, quanto la qualità “morbida” del filato naturale — dalla texture alle scelte cromatiche in gradiente — influenza il lavoro?

Tutto il mio lavoro è guidato dalla morbidezza del materiale. La composizione cromatica, soprattutto nelle figure e nei corpi, è concepita per creare un contrasto tra comfort e disagio, invitando lo spettatore a vivere tensione e intimità simultaneamente.

Hai menzionato che spesso i tuoi pezzi nascono da scene quotidiane o da ricordi. Ricordi un’immagine particolare che ha dato origine a un arazzo?

La prima cosa che mi viene in mente è la galleria dei miei selfie erotici in Photo Booth, che ha dato vita alla serie CAMBOY.

È stato attraverso l’atto di documentare la mia stessa sessualità che è emerso il desiderio di esprimere questo sentimento nell’arazzo — un’esperienza molto personale che credo molti di noi condividano: l’impulso a mostrarsi sinceramente a un pubblico.

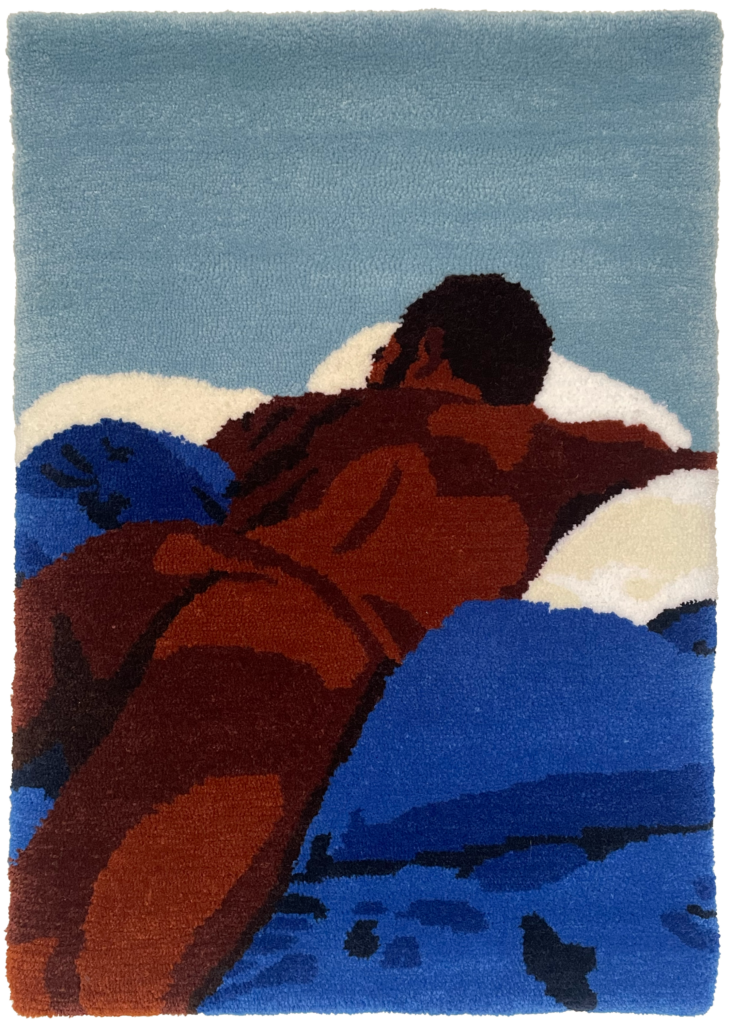

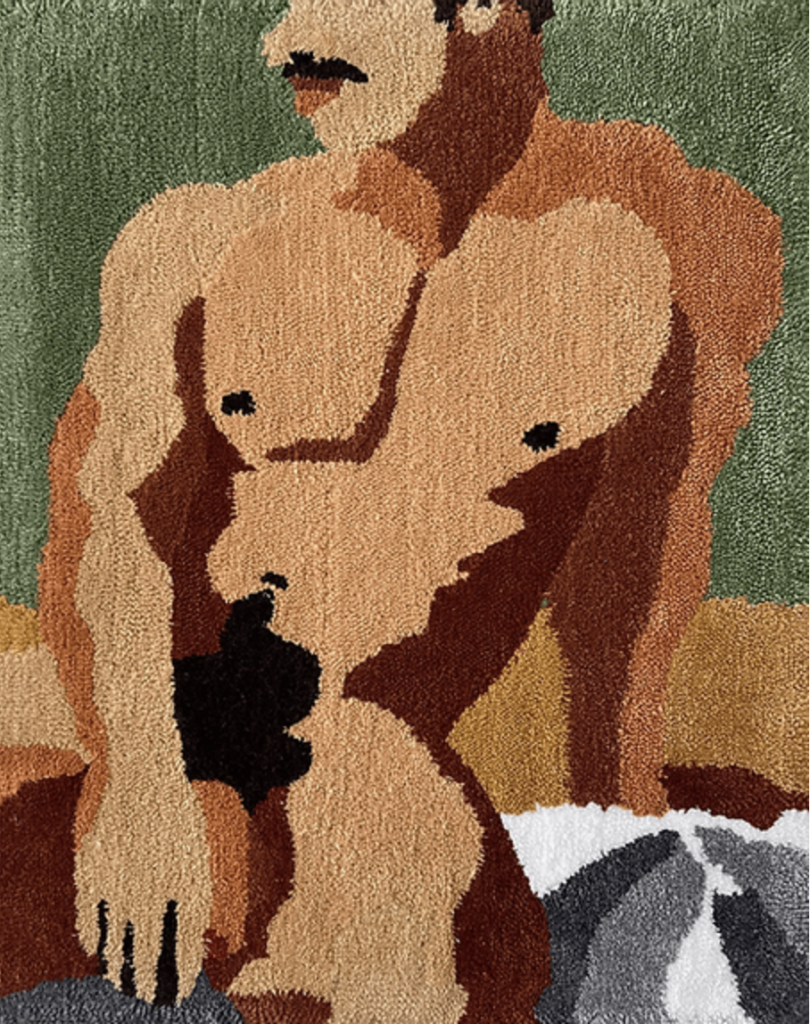

Questa serie rappresenta una fase più intima del mio lavoro, incentrata sull’autoritratto. Un altro esempio di scena quotidiana tradotta in arazzo è la mia opera Maresia, ispirata a un bagnante incontrato casualmente su una spiaggia di Bahia.

La gonna “Saia Território-Real”, del peso di 50 kg, presentata a SPFW, potrebbe essere il tuo lavoro più ambizioso finora. Che sensazioni hai provato vedendola sfilare?

È stato un momento di catarsi. Non avevo idea di cosa avrei provato nel vedere quel pezzo in passerella. Non sapevo se tutto quel lavoro infinito sarebbe valso la pena, ma quella sfilata è diventata una pietra miliare della mia carriera, perché da quel giorno nulla è stato più lo stesso.

È stato affascinante osservare le reazioni del pubblico, che non poteva aspettarsi una simile imponenza sulla passerella. La copertura della stampa e i commenti durante la fashion week hanno reso ogni notte insonne passata tra i gomitoli di filo degna di essere vissuta.

La tua collaborazione con Dendezeiro ti ha portato nel mondo della moda. Che nuova prospettiva ha portato la tua arte tessile sul modo in cui il corpo viene percepito in passerella?

Ho apprezzato molto le creazioni sviluppate in collaborazione con Dendezeiro.

Credo che la moda sia un terreno fertile per lo sviluppo dell’arte tessile. I miei arazzi hanno introdotto in passerella una percezione tattile e scultorea del corpo maschile, mettendone in risalto forma e sensualità in maniera artistica.

Sono aperto a nuove collaborazioni con altri brand che desiderino esplorare estetiche interessanti attraverso il mio lavoro.

I tuoi arazzi sono dichiaratamente omoerotici e provocano una ridefinizione della mascolinità. Dove vedi il confine tra seduzione visiva e politica estetica nel tuo lavoro?

Credo che la presenza della seduzione nelle opere d’arte sia intrinsecamente politica quando si tratta di desiderio omoerotico. La seduzione, in questo contesto, non è soltanto una dimensione estetica ma una strategia di affermazione e visibilità. Sfida gli standard normativi del corpo e del desiderio, aprendo spazi per immaginare forme alternative di intimità e piacere.

Mobilitando il desiderio omoerotico come forza creativa, la mia arte mette in luce tensioni sociali e culturali, rivelando come questi corpi e affetti siano stati storicamente marginalizzati. La seduzione diventa così un atto di resistenza: invita lo spettatore ad avvicinarsi, mentre lo costringe a confrontarsi con la propria posizione rispetto al desiderio. È in questo gioco di attrazione e disagio che risiede il suo potenziale politico.

Hai descritto i tuoi lavori come “atti di una storia”. Come costruisci quella narrazione attraverso materiali, forma e scala nell’arazzo?

Penso agli “atti di una storia” attraverso gli ambienti e le sensazioni che creo nei miei arazzi usando forma, colore e scala. C’è una chiara distinzione tra le storie ambientate all’aperto, in spazi pubblici con figure anonime, e quelle narrate entro quattro mura, segnate da maggiore intimità e prospettiva personale.

I colori giocano un ruolo centrale nella creazione di questa atmosfera, generando al tempo stesso comfort e tensione. Allo stesso modo, il focus e l’inquadratura delle figure guidano il modo in cui questi scenari vengono presentati e vissuti dallo spettatore, modellandone il coinvolgimento in ciascun atto narrativo.

Il filato Paratapet ha per te un peso emotivo perché usato da tua madre. Come vedi intrecciarsi memoria e materiale nelle tue opere?

La memoria è con me in ogni momento. La mia pratica è, di per sé, un recupero della memoria e dell’artigianato che ho ereditato da mia madre.

Poter lavorare con lo stesso tipo di materiale che lei usava vent’anni fa è un privilegio immenso. Non solo mi fortifica, ma eleva il mio lavoro a uno stato emotivamente sublime.

Sei cresciuto in una zona rurale dello stato di San Paolo e ora vivi a Salvador. Come questi luoghi influenzano i tuoi soggetti, i colori o le scelte atmosferiche?

Ho vissuto a Salvador per sette anni e ora risiedo a San Paolo. Trasferirmi a Salvador è stato fondamentale per la mia creazione artistica, così come per la mia formazione e consapevolezza come artista. Salvador è una città che respira arte; oltre a essere una delle capitali più belle del Brasile, ha un ritmo unico e un’energia incomparabile. Lì ho imparato a fermarmi, osservare e ascoltare ciò che sento.

Questo mi ha permesso di connettermi con la materialità del mio lavoro, con la percezione del colore e della texture nella creazione di scene e atmosfere, affinando il mio sguardo verso una sensibilità più collettiva.

Ora a San Paolo, mi confronto con le sfide di una megalopoli intensa, con poco tempo per la contemplazione. Questo ha spostato il mio lavoro verso l’interiorità, concentrandomi sull’auto-osservazione e sulla mia sessualità come oggetto di studio.

La tua presenza sui social media — mostrando il tuo processo e il tuo micro-atelier nel quartiere Dois de Julho — sembra rafforzare la narrazione visiva che proponi come artista queer contemporaneo. Quanto è intenzionale questo storytelling?

Considero la mia presenza online un aspetto molto contemporaneo del mio lavoro. Viviamo in un’epoca di esposizione massiva delle immagini artistiche, dove chiunque può accedere a contenuti e narrazioni diverse. Tuttavia, questa mediazione è filtrata dalle Big Tech attraverso la moderazione algoritmica e il lavoro esternalizzato, che operano secondo criteri conservatori e orientati al mercato di ciò che è accettabile e digeribile per occhi normativi.

Condividere il mio lavoro online come artista che affronta l’omoerotismo — una forma di relazione spesso marginalizzata ed esclusa dalle narrazioni storiche — mi consente di navigare attraverso queste barriere.

Mi permette di raggiungere persone in tutto il mondo interessate non solo a seguire il mio processo creativo, ma anche a sostenere e acquistare la mia arte. In questo modo, sovverto contemporaneamente le aspettative censorie e commento la visibilità contemporanea.

Hai citato ispirazioni come Alair Gomes, Leonilson, Hudinilson Júnior, oltre agli arazzieri del tropicalismo bahiano. Come si intrecciano queste eredità visive nelle tue texture e nei tuoi corpi intrecciati?

Mi piace pensare al mio lavoro come a un crocevia di eredità visive fondamentali dell’arte brasiliana, che furono contemporanee ma, in un certo senso, non dialogarono mai pienamente. L’arazzo bahiano fu un ramo forte di un movimento culturale centrale nell’arte brasiliana, il Tropicalismo, che riunì artisti dissidenti nel confronto con l’autoritarismo del regime militare degli anni Sessanta.

Gli artisti omoerotici della nostra storia, come Alair, Leonilson e Hudinilson, hanno sfidato le norme sociali e politiche esplorando sessualità, affettività e soggettività nelle loro opere, creando forme sottili di resistenza e aprendo spazi per rendere visibili esperienze marginalizzate durante periodi di censura.

Queste eredità informano le texture che creo e la costruzione di corpi intrecciati, che navigano nella tensione tra tradizione ed esperienza queer contemporanea.

Guardando al futuro, immagini di realizzare una mostra personale in galleria o museo, o forse installazioni immersive? Quali tensioni o corpi vorresti reintrecciare in quei contesti?

Ho un’idea molto ambiziosa: creare uno spazio espositivo immersivo, una stanza piena di arazzi che narrano storie omoerotiche ambientate tra quattro mura. La narrazione sovverte le idee di intimità e delicatezza, facendo riferimento a testi erotici di Georges Bataille e Jean Genet. Anche se non ho ancora trovato lo spazio per realizzare pienamente questo progetto, resto aperto a partecipare a mostre e presentare la mia collezione di arazzi in giro per il mondo.

Foto di Martt