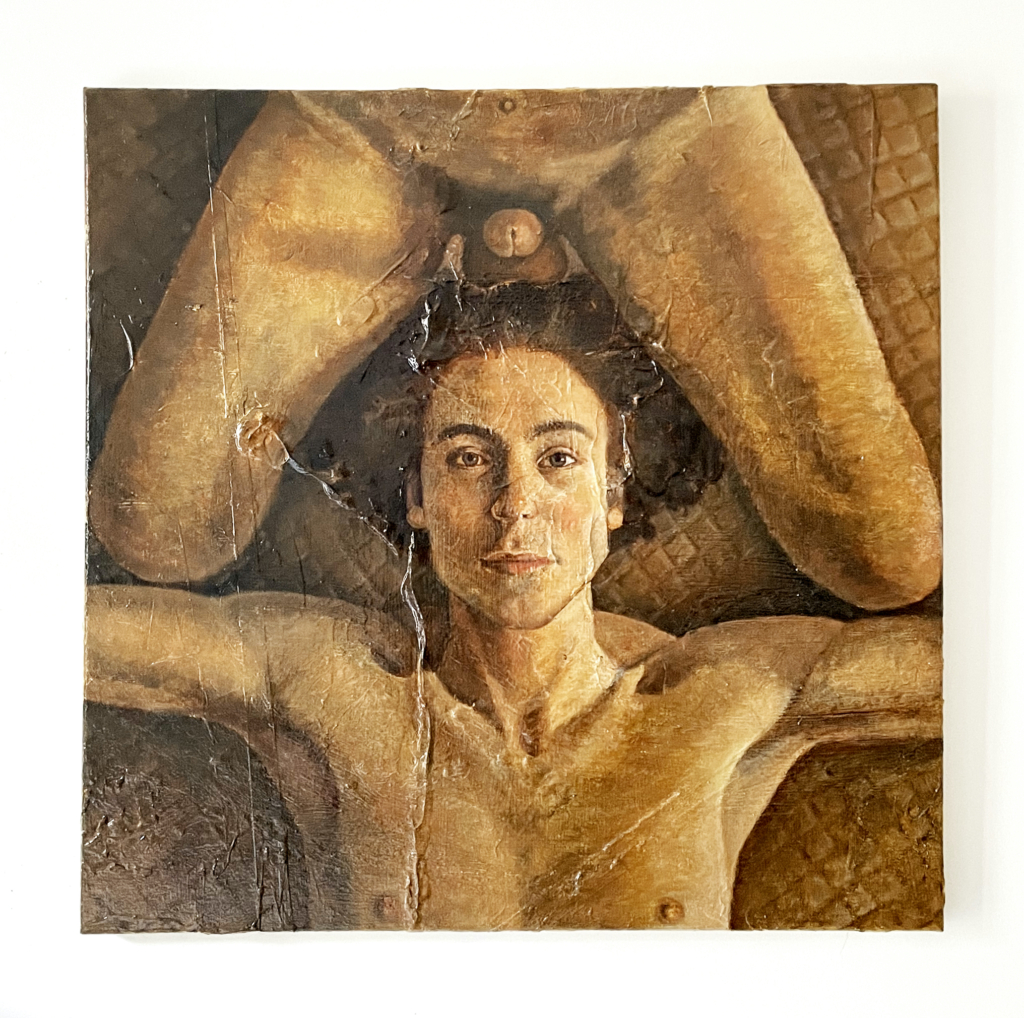

In ogni opera di Łukasz Leja, pittore e architetto, il corpo non è soltanto un soggetto: è una grammatica visiva, una soglia attraverso cui il desiderio si fa pensiero e il pensiero si fa carne. I suoi uomini, nudi e senza maschere, abitano uno spazio sospeso tra ordine e impulso, dove la forma accoglie l’erotismo e la pittura si fa linguaggio di corpi, tensioni e affetti. Non c’è pudore, ma nemmeno esibizione: solo verità.

Nel suo lavoro, Łukasz Leja non rappresenta la mascolinità queer: la abita. Costruisce ambienti come un architetto della memoria emotiva, e poi li anima con corpi che esistono—come fantasmi amati, come amici, come frammenti di sé. La pittura, per Łukasz Leja, non è uno strumento di controllo ma una liturgia del vedere. Ogni gesto, ogni ombra, ogni titolo è un invito a riconsiderare cosa sia davvero l’intimità, cosa resti dell’erotismo quando viene svestito di cliché, cosa significhi oggi, per un artista queer, essere visibile nel mondo.

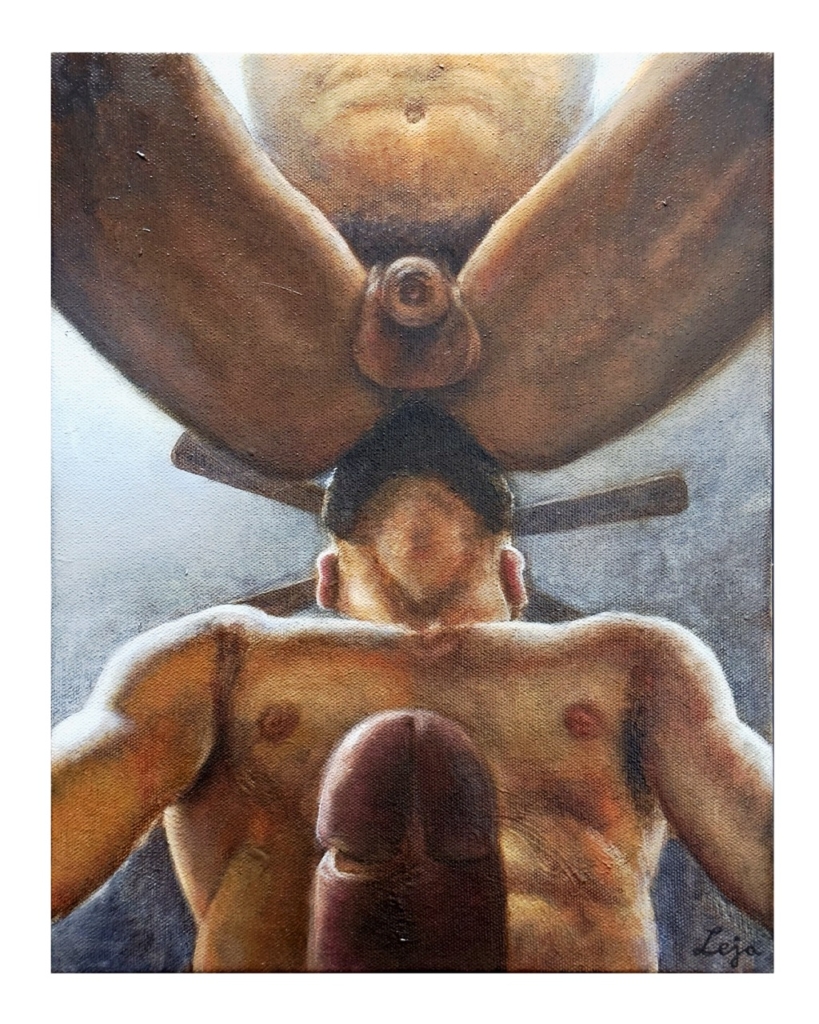

Se la censura tenta ancora di bandire il desiderio dalle immagini, Łukasz Leja risponde con una pittura che mostra, che non stratifica ma semplifica. Non viene mascherata dall’ironia, ma come un atto politico: nei suoi quadri la sessualità si mostra nuda, diretta e senza censura. In un tempo che fatica ad accogliere la complessità dell’identità queer, il lavoro di Łukasz Leja ci ricorda che il corpo, oltre ad essere un luogo del piacere è uno spazio di conoscenza, di cura, di opposizione, ma non di giudizio.

Questa intervista è una mappa affettiva dello sguardo di Łukasz Leja. Un invito a fermarsi, guardare, sentire.

Il corpo è il tuo soggetto, ma anche il tuo linguaggio visivo. Quando hai iniziato a usare la pittura come strumento per raccontare la mascolinità queer?

Penso per immagini e sono sempre stato attratto dal corpo—i suoi gesti, i suoi movimenti, le sensazioni che suscitano in me. L’arte figurativa è sempre stata per me il linguaggio visivo più onesto, uno che comprendo e sento istintivamente.

Durante il lockdown ho finalmente avuto la quiete e lo spazio per riflettere e riprendere idee che si erano formate silenziosamente per anni. Ho iniziato a disegnare ossessivamente, sperimentare con la pittura a olio, e mi sono iscritto a corsi di pittura classica al Naruki Art Dojo a Brooklyn. È lì che le mie visioni interiori hanno cominciato a prendere forma sulla tela—e da allora non mi sono più fermato.

Hai studiato e lavorato come architetto in diversi continenti. Cosa hai portato dell’architettura nella tua pittura? Costruisci i corpi come fossero spazi?

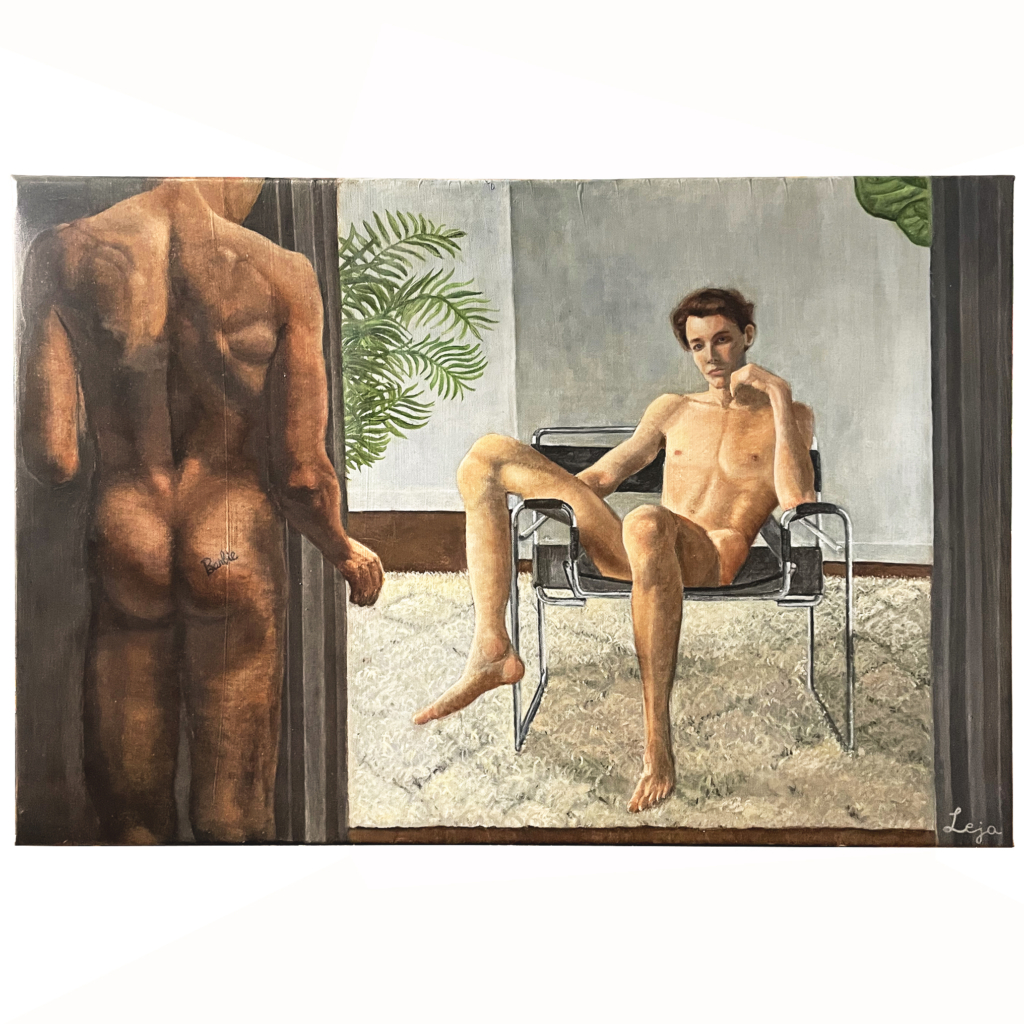

Studiare e lavorare in architettura è stato un percorso naturale per me—ha rafforzato il mio amore per la rappresentazione visiva, la struttura, la geometria, la prospettiva e la disciplina. Ho imparato a vedere lo spazio in modo analitico: a disegnare a mano e comprendere l’interazione tra forma, luce e contesto.

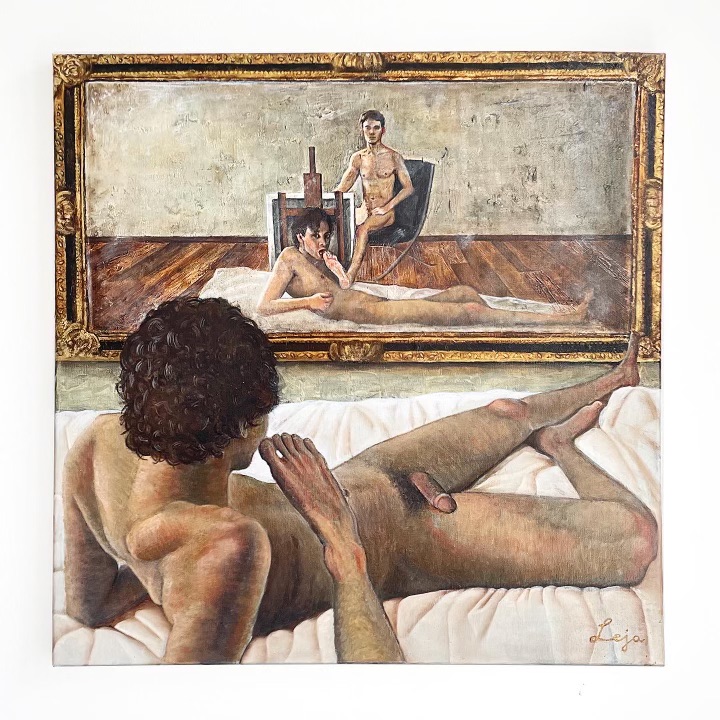

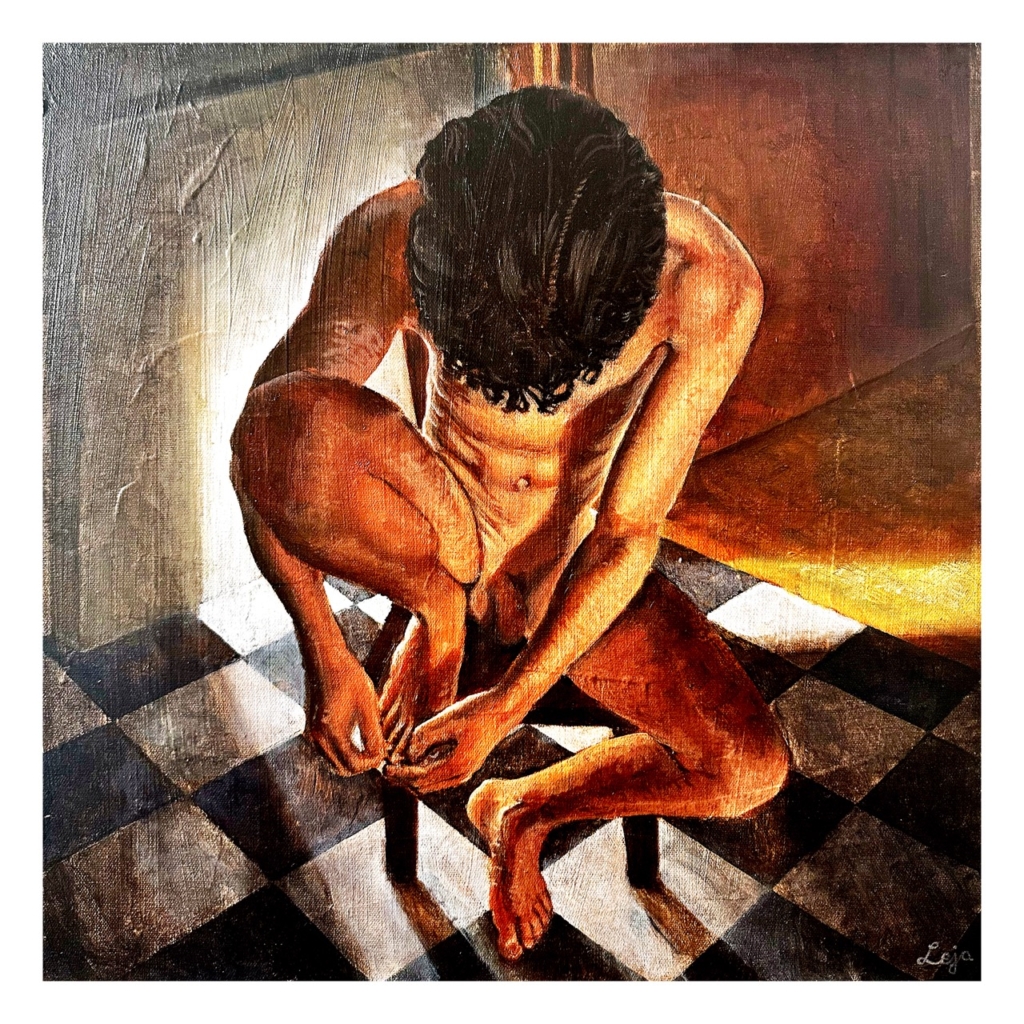

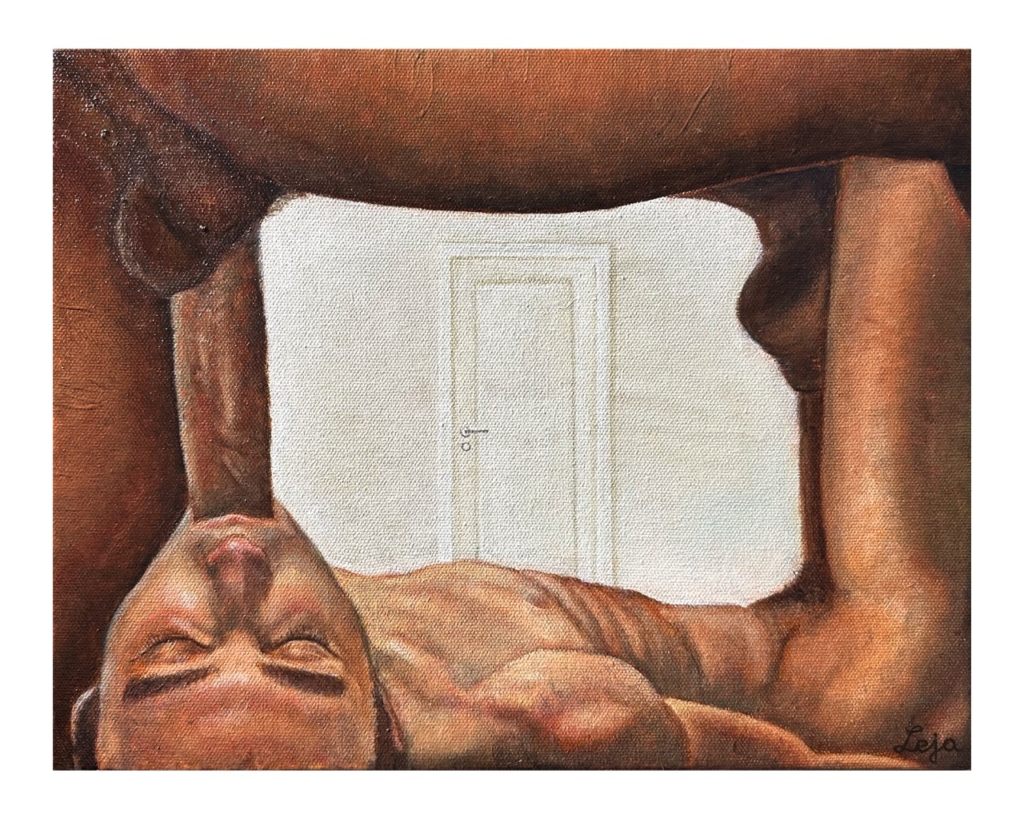

Questo modo di vedere è entrato nella mia pittura. Spesso inizio con principi architettonici e geometrici, usando griglie come struttura per la composizione e la prospettiva.

Dipingo spesso interni—spazi che ho abitato o immaginato—costruendo prima l’ambiente.

Poi inserisco i corpi in questi spazi—persone reali che conosco, amici, amanti. Compongo con cura le loro pose e modello la luce attorno a loro. La geometria dà ordine all’opera; i corpi le danno vita.

Le tue opere sembrano sospese tra geometria e tenerezza, tra disciplina e desiderio. Ti riconosci in questa dualità?

Sì, e la amo. La tensione tra disciplina e libertà, tra controllo e desiderio, ha sempre modellato il mio modo di vivere e lavorare.

Sono una persona disciplinata e trovo bellezza nella ricerca della precisione—pur sapendo che la perfezione è un’illusione. Fin da piccolo, la struttura mi dava un senso di sicurezza. E paradossalmente, è proprio quella struttura che ha reso possibile la bellezza, l’intimità, il desiderio.

Mi ha aperto porte, creato opportunità e alla fine mi ha portato dalle persone giuste. Mi ha permesso di essere vulnerabile, aperto, tenero e libero—sia nella vita che sulla tela.

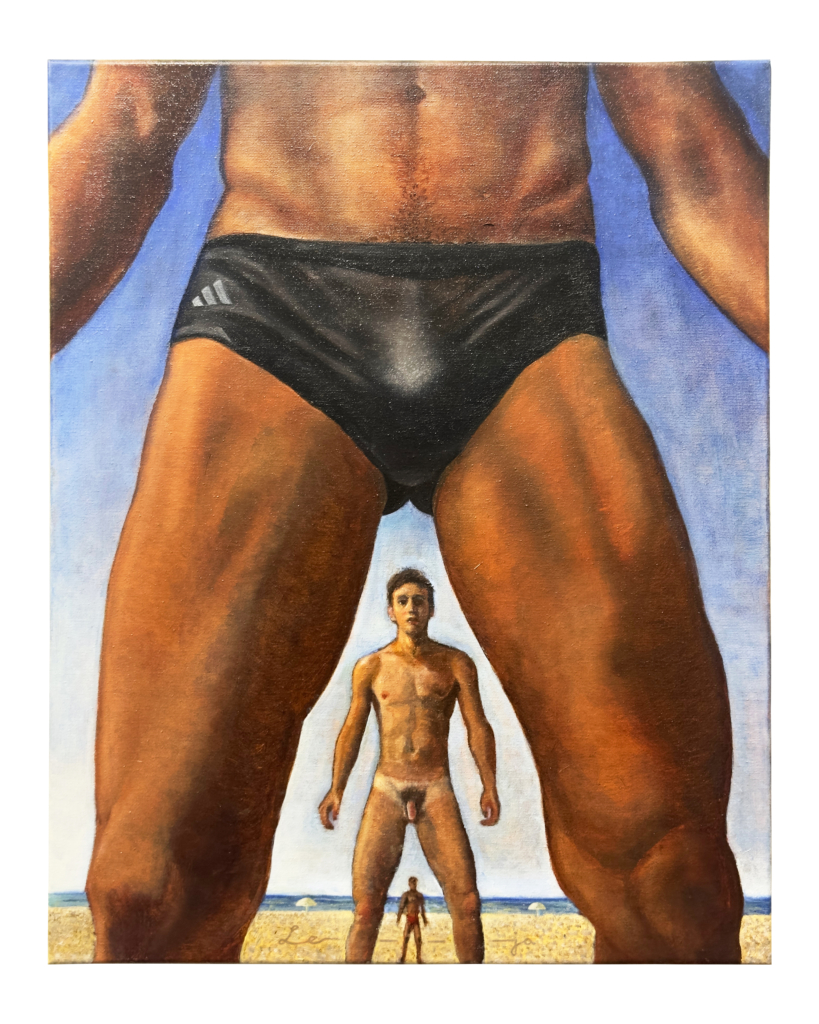

Usi titoli come “gl0ry h0le” o “gym bros: dickptych”—ironici e provocatori. Quanto è importante il linguaggio per definire il contesto delle tue immagini?

Mi piace usare ogni strumento che ho per comunicare un’idea—dalla scelta del medium e del formato della tela, alla composizione, i colori, i dettagli e i titoli. Ogni elemento contribuisce a costruire una visione completa.

Il linguaggio è una parte importante. L’inglese non è la mia prima lingua, ma amo i giochi di parole e l’umorismo—è così che ho sempre affrontato la vita.

Voglio che il mio lavoro faccia ridere, sorridere, arrossire, provare qualcosa. Voglio suscitare desiderio, curiosità o riconoscimento. Quella miscela di umorismo, sesso ed emozione—è ciò che sono.

In effetti, più un dipinto è serio, più divertente sarà il titolo che gli darò. Fa parte della tensione con cui amo giocare.

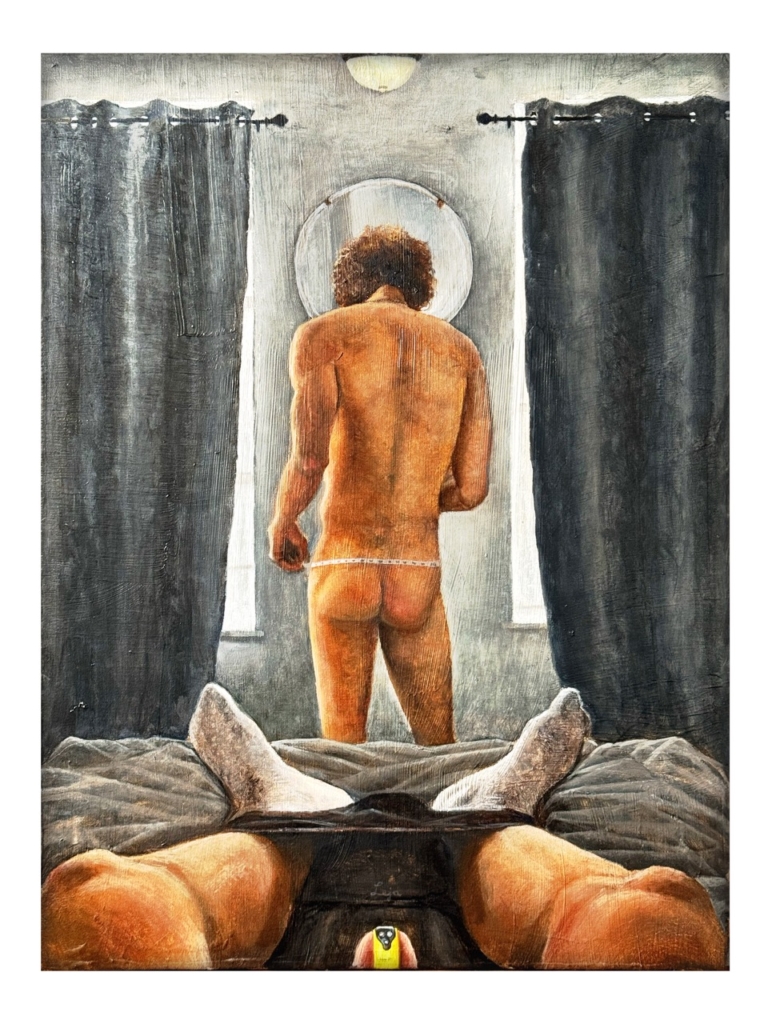

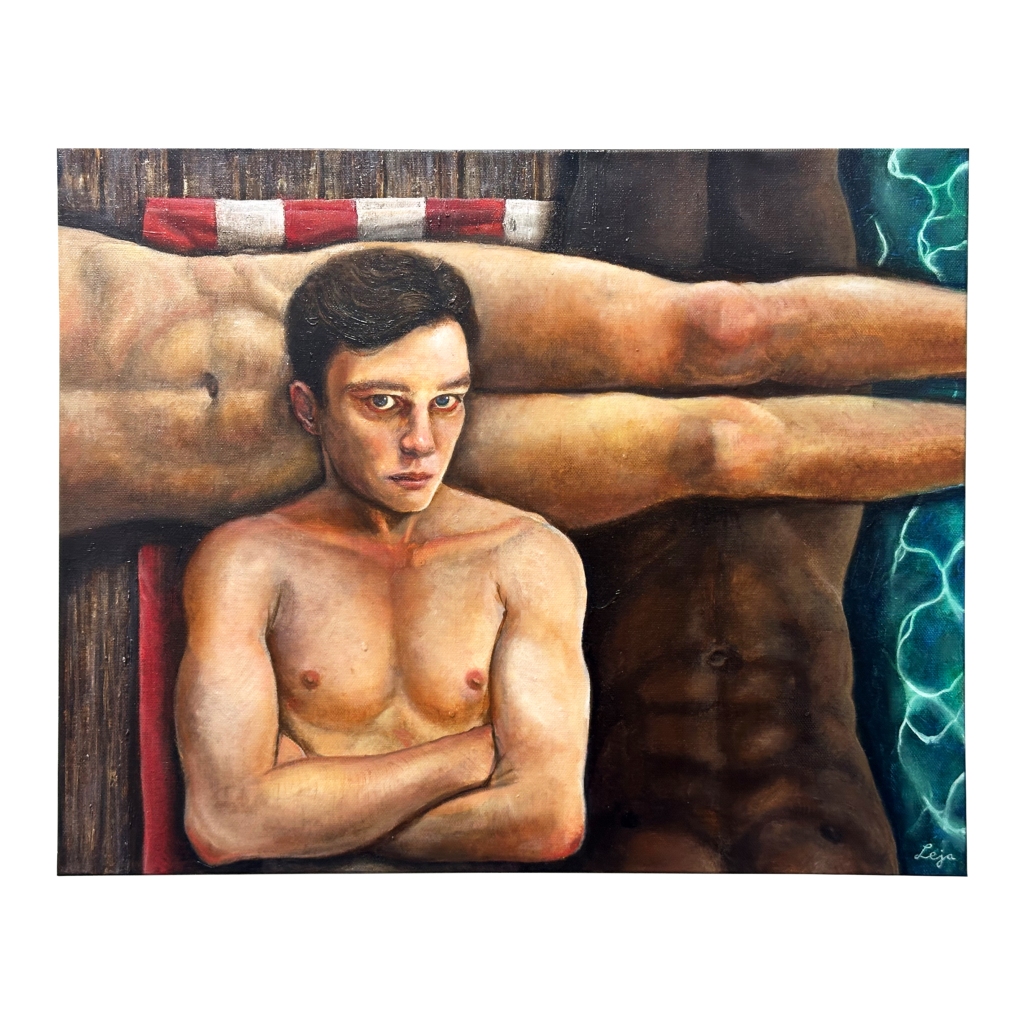

C’è un elemento teatrale o performativo nel modo in cui ritratti la nudità maschile. I tuoi soggetti stanno posando, recitando o semplicemente esistendo davanti a noi?

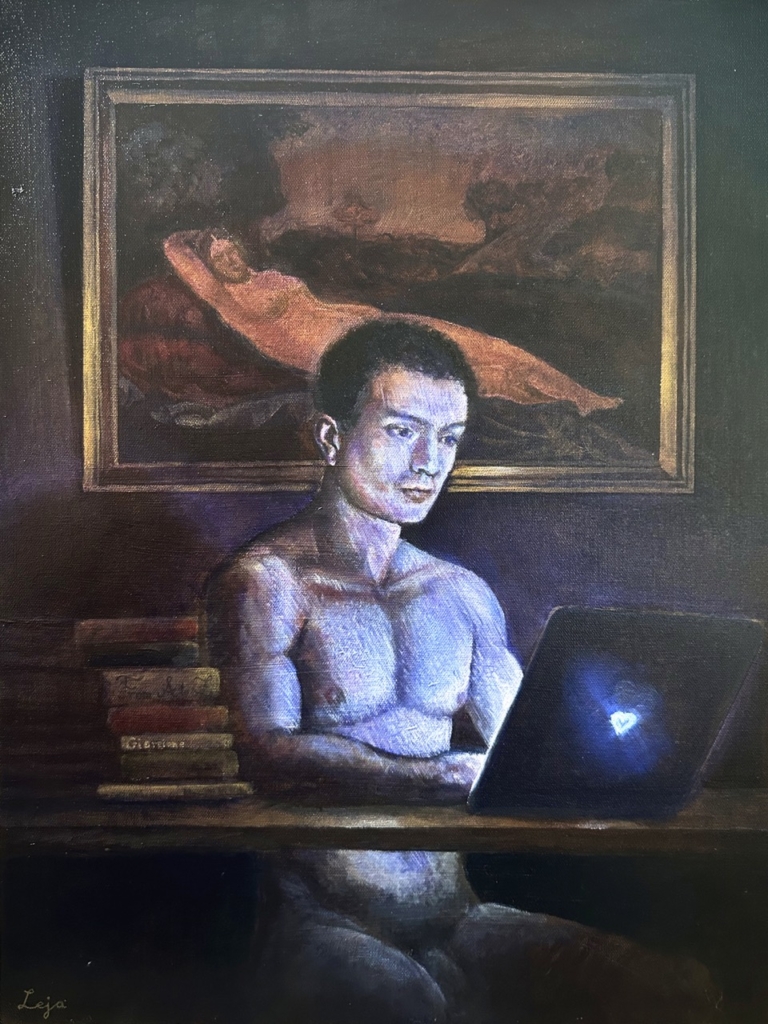

Non stanno esattamente posando o recitando—stanno esistendo, ma attraverso una lente accuratamente costruita. Come a teatro, dove gli attori sono consapevoli dello spettatore, ma stavolta possono rompere la quarta parete e guardarti negli occhi.

Ogni figura è radicata in qualcosa di reale. I gesti e gli sguardi sono intenzionali, provati attraverso i disegni, poi sospesi nel tempo con l’olio. Non si tratta di catturare un momento fugace, ma di costruirne uno deliberatamente—con cura, peso e significato.

In quanto artista queer, senti il peso o il piacere della rappresentazione? Hai mai paura di essere frainteso—o censurato?

Non sento mai la pittura come un peso. È un privilegio—una gioia—poter creare, esprimermi e persino vivere di ciò che amo. Non ne parlerei mai in termini negativi.

Non credo nemmeno che l’arte debba essere compresa subito. L’ambiguità dà agli altri lo spazio per trovare il proprio significato, ed è lì che, per me, risiede la vera forza. Le persone si connetteranno oppure no e mi va bene così.

Non mi soffermo sulla censura, ma ne sono molto consapevole. Il mio lavoro viene spesso rifiutato da mostre, sostituito con opere meno esplicite, segnalato o rimosso online. I miei account hanno subito cancellazioni di post e restrizioni.

Ma niente di tutto ciò rende il lavoro meno significativo per me. È semplicemente lo specchio dei tempi in cui viviamo. Mi piace pensare che ciò che oggi non può essere mostrato o celebrato, lo sarà tra 50 o 100 anni. E questa convinzione mi aiuta ad andare avanti.

Parlando di censura: le tue opere, anche senza nudità esplicita, sono state bandite dai social. Come vivi questa “invisibilità imposta”?

Mi frustra—la censura mi sembra davvero anacronistica, spesso applicata da persone con troppo potere e poca prospettiva. A volte è semplicemente assurdo—come essere segnalati per un po’ di peluria pubica.

Ma poi mi ricordo che le generazioni prima di noi hanno dovuto lottare solo per mostrare le spalle, le caviglie, le gambe o lo stomaco. Questa prospettiva mi dà forza. Spero di avere una lunga vita davanti a me e se sarò fortunato, potrò celebrare pienamente il mio lavoro mentre sono ancora qui. Per ora, è una lotta, ma una lotta di cui sono onorato di far parte.

L’erotismo che rappresenti non è mai compiaciuto—è stratificato, complesso. Per te è una forma di liberazione, ironia o memoria?

Per me, l’erotismo è senza dubbio una forma di liberazione—ma anche un modo per preservare la memoria. Si tratta di custodire momenti, persone e sensazioni che sono impossibili da catturare pienamente. Con il mio lavoro cerco di onorare quelle esperienze e renderle visibili. Indicano la celebrazione, ed è lì che voglio stare.

L’ironia, invece, non fa parte del mio linguaggio. Ne sono sempre stato diffidente. Sono cresciuto in un contesto molto ironico, e spesso l’ho percepita come una maschera—qualcosa che le persone usano per nascondere la vulnerabilità o evitare la sincerità. Cerco di evitarla.

Qual è il tuo rapporto con la storia dell’arte queer? C’è un artista—passato o presente—con cui senti un dialogo visivo o spirituale?

Ho sempre sentito un forte legame con la storia dell’arte. L’ho studiata a scuola, ho scritto saggi—ma anche prima, da adolescente, cercavo ossessivamente artisti queer su Google. Crescendo, non avevo accesso a quel tipo di opere nel mio ambiente, quindi andavo a cercarmele da solo.

Sento un legame speciale con gli artisti queer che hanno vissuto e creato a New York. A volte non si tratta solo delle loro opere—ma delle loro storie, delle lotte, della sopravvivenza. Artisti come Cadmus, Platt Lynes, Warhol, Wojnarowicz, Haring e Mapplethorpe hanno plasmato il mio modo di vedere l’arte e la vita.

Tra gli artisti contemporanei, Naruki Kukita è stato una grande influenza—sia visivamente che per il modo in cui si muove nel mondo.

Nei tuoi dipinti, il corpo maschile è spesso sezionato, isolato, duplicato. È un modo per controllarlo, celebrarlo o decostruirlo?

È sempre un modo per celebrarlo. Mi concentro sul corpo, la sua forma, la sua presenza e ciò che può fare.

Non sento il bisogno di controllarlo, e anche se ci sono momenti di decostruzione, non è mai per smontarlo ma per onorarlo, fargli spazio, prestargli attenzione. Sempre, viene da un luogo di amore e reverenza.

Sei cresciuto in Polonia—un contesto spesso ostile alle identità queer. Come si manifesta questa tensione nel tuo linguaggio artistico?

Ho lasciato la Polonia subito dopo il liceo. Fin da piccolo, sognavo di andare il più lontano possibile. Crescendo in una piccola città, lontana da qualsiasi centro culturale, non riuscivo a immaginare di restare lì.

I miei genitori non erano interessati all’arte o alle città, quindi non avevo accesso a nulla di tutto ciò. Sentivo di crescere in un luogo che cercava di farmi credere che non ci fosse nulla da celebrare.

Per molto tempo ho pensato che tutta la Polonia fosse come il villaggio in cui sono cresciuto.

Ora, con un po’ di distanza, ho cominciato a vederla diversamente. Ho sviluppato un nuovo tipo di amore per la Polonia.

Sono orgoglioso degli artisti e attivisti che vivono lì, e ci tengo profondamente.

E anche se il mio lavoro non fa riferimento diretto alla Polonia, ne è assolutamente influenzato. La tensione, l’invisibilità, il silenzio che ho vissuto—tutto questo vive nelle immagini che creo.

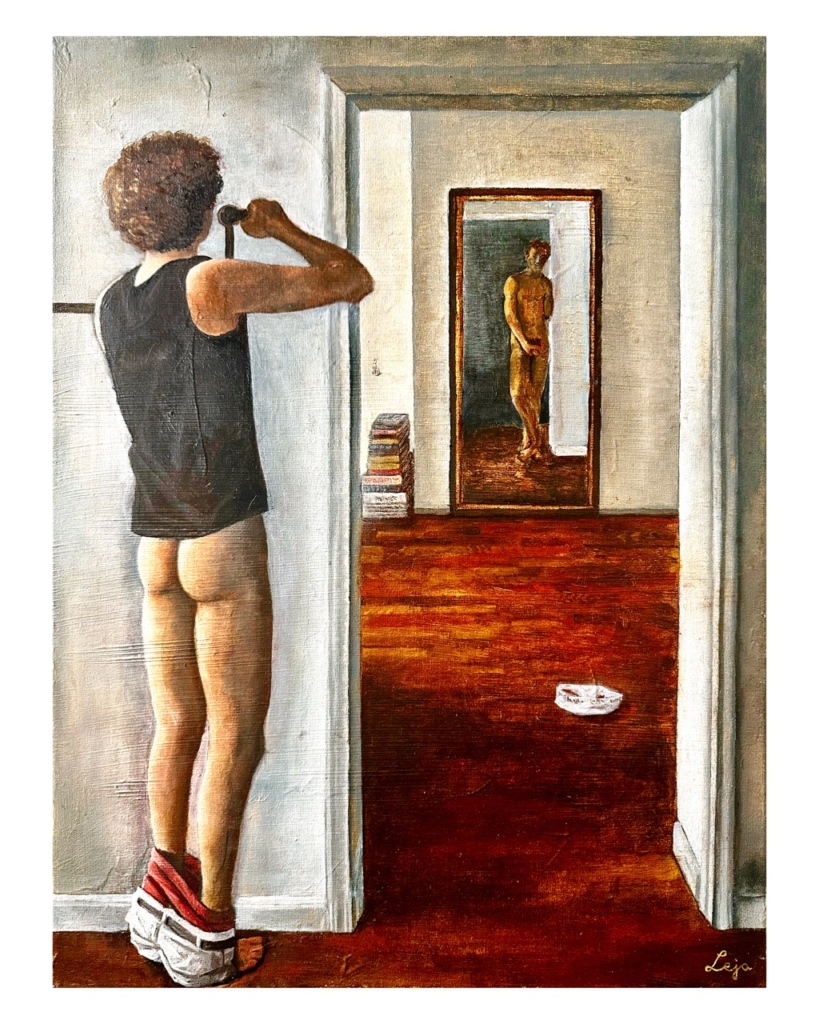

Cosa cerchi nei tuoi modelli? Sono muse, specchi, fantasmi o frammenti di te stesso?

I miei modelli sono persone reali—amanti, ex, amici, e a volte persone incontrate solo una volta.

Non cerco modelli. Dipingo ciò che conosco, e chi conosco.

Non si tratta mai di bellezza in senso tradizionale o idealizzato ma di connessione. Sono persone a cui tengo, che sono belle dentro e fuori.

Non sono muse o volti assunti. Vedo parti di me in loro, e spero che anche loro vedano qualcosa di sé nel mio lavoro. Forse è un mondo piccolo, limitato a poche persone ma è il mio, ed è questo che lo rende autentico.

C’è un’eco emotiva nelle tue opere, anche quando il sesso è esplicito. Ti interessa anche rappresentare la vulnerabilità maschile?

Assolutamente. La vulnerabilità è una parte enorme di ciò che considero mascolinità e in particolare mascolinità queer. È qualcosa che spesso viene trascurata o dimenticata.

Parliamo di forza, assertività, leadership, voce profonda, barba ma la mascolinità è anche maturità, responsabilità, integrità, essere una guida, difendere gli altri.

Il sesso, nel mio lavoro, è solo una parte del quadro una parte molto umana e quotidiana di ciò che siamo.

Non ho mai avuto l’intenzione di essere un “artista erotico” ma dato che dipingo corpi nudi, quell’etichetta mi è stata subito affibbiata. Non mi disturba, ma per me è solo uno strato. Capisco che possa attrarre alcune persone, e lo accolgo

Il tuo lavoro è stato riconosciuto da istituzioni come la Tom of Finland Foundation. Cosa significa per te far parte di quella linea di artisti radicali?

Significa tantissimo per me. La Tom of Finland Foundation ha sostenuto il mio lavoro fin dall’inizio dal concorso per artisti emergenti, alle collettive negli Stati Uniti e in Europa, fino al far parte della giuria e ora al programma di residenza.

La loro missione va ben oltre la conservazione dell’eredità di Tom mentoreggiano attivamente, proteggono e danno spazio a nuove voci queer. Quel tipo di supporto è raro e profondamente significativo.

Fare arte erotica queer non è sempre visto come un percorso professionale valido, e può essere facilmente emarginato.

Ma grazie a istituzioni come la ToFF, ci viene data visibilità, comunità e l’opportunità di far vedere il nostro lavoro non solo come arte erotica, ma come arte, punto.

“Home is where the h<3rd is” era il titolo della tua prima mostra personale. Oggi, dove si trova casa per te in un luogo, un corpo, un’immagine?

Casa, per me, è New York—e la piccola vita che ho costruito qui.

Non è un divano, una TV o l’arredamento. Sono i luoghi a cui torno, gli amici che amo e a cui tengo, andare in bici per la città, cucinare, assorbire la cultura e cercare di contribuire con il mio lavoro.

È costruire, appartenere, contribuire. Questo è il significato di casa per me.

E sì casa è anche dove mi viene l’erezione.

Hai collaborato con figure radicalmente diverse come Richard Serra e Lady Gaga uno legato al silenzio monumentale, l’altra all’eccesso pop. Cosa hai imparato da questi estremi, e come informano oggi la tua visione artistica?

Ho avuto l’opportunità di progettare per Richard Serra e Lady Gaga in due progetti diversi, mentre lavoravo come designer architettonico, e ho davvero apprezzato entrambe le esperienze.

È quella dualità di cui parlavamo prima due estremi che mi hanno insegnato molto.

Lavorare per Gaga è stato audace, rumoroso, senza scuse. Da Serra, ho imparato la pazienza, la contemplazione e la connessione con la natura.

Al di là delle loro personalità diversissime, anche i progetti erano mondi opposti la frenesia della Strip di Las Vegas contro un padiglione immerso nella natura nello stato di New York.

Io mi trovo da qualche parte nel mezzo un introverso contemplativo, ma anche attratto da opere espressive, audaci e controverse.

Queste esperienze mi hanno aiutato ad abbracciare le mie complessità e dualità, e a onorare il mio vero io.